本文

児童手当の請求について

■認定請求

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときなどは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先に申請します。)

市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。

ただし、出生日や転入した日など(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

※美咲町から児童手当を受給している方が、公務員になった場合は「受給事由消滅届」を提出してください。

※美咲町に住民登録している方が公務員を退職した場合は、退職した日の翌日から15日以内に美咲町へ認定請求を行ってください。

■請求時に必要なもの

・請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかる書類

・請求者の本人確認書類

・請求者の保険証(省略できる場合もあります)

・請求者名義の振込先口座(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人)がわかるもの

・請求者と児童が別居している場合、「別居監護申立書」、児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

・請求者が父母以外の養育者の場合は「監護事実の申立書」

・代理人が手続きされる場合は委任状、代理人の本人確認ができる書類、請求者の個人番号が確認できる書類(写しも可)

個別に必要なもの

※児童が留学等により海外に居住する場合

・「海外留学に関する申立書」

・留学前の国内居住状況が確認できる書類(美咲町に住民登録があった方は省略できます。)

・留学先の学校の在学証明書もしくは留学等の事実が確認できる書類

・第3者の翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)

※児童の生計を維持する父母が海外に居住する場合

・「父母指定者指定届」

・父母の海外居住の状況がわかる書類

※児童に未成年後見人がいる場合

・児童の戸籍抄本

・「児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)」

未成年後見人とは親権を行い(民法第867条)、子の監護・教育等に関し、親権者と同様の権利義務を有する者

■手当の受給者

◎対象となる子を養育している方(父または母、養育者)

父母の両方が養育しているときは生計の主体者が受給者となります。

◎離婚協議中で父母が別居している場合で、児童と同居している方

児童と同居している方が手当の受給者として優先されます。

必要書類

・「受給資格に係る申立書」

・離婚協議中の別居であることを証明する書類

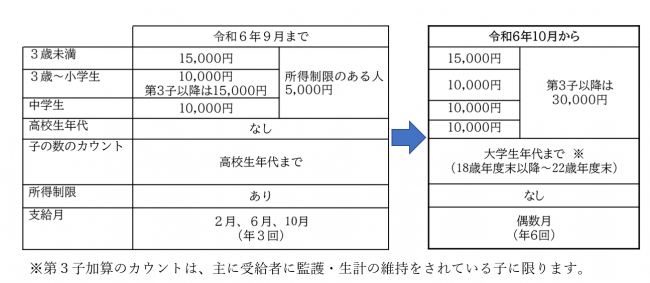

児童手当の制度改正について 令和6年10月(令和6年12月支払)から拡充されました

■主な改正内容

支給対象年齢の延長

18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童がいる世帯が支給対象となります。

所得制限の撤廃

所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。

第3子加算の増額

第3子以降の児童は、児童1人当たり支給額が一律月額3万円となります。

算定児童の年齢拡充

算定児童が18歳から22歳まで(大学生年代まで)の児童となります。

支給月の変更

偶数月の年6回となります。(各前月までの2ヵ月分を支払)

支給通知は送付しません。

児童手当制度改正の概要