○美咲町妊婦支援給付・包括相談支援事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第65―10号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、美咲町(以下「町」という。)が実施する妊婦支援給付・包括相談支援事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 妊婦支援給付・包括相談支援事業の実施主体は、町とする。ただし、町長が別に定める基準を満たす団体に委託することができるものとする。

(定義)

第3条 この告示において、妊婦支援給付(以下「妊婦支援給付金」という。)とは、法第10条の9の規定に基づき、妊婦支援給付金を受ける資格を有することについての認定(以下「妊婦給付認定」という。)を行った妊婦に対し支給する給付をいい、次に掲げるものとする。

(1) 妊婦支援給付金(1回目)

(2) 妊婦支援給付金(2回目)

(事業区分)

第4条 妊婦支援給付・包括相談支援事業の内容は、次に掲げるものする。

(1) 妊婦包括相談支援

(2) 妊婦支援給付金の支給

(妊婦包括相談支援の対象者)

第5条 妊婦包括相談支援の対象者は、町内の全ての妊婦及び乳幼児を養育する子育て世帯とする。

(妊婦包括相談支援の実施内容)

第6条 町長は、次の各号に定めるとおり、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施し、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るものとする。

(1) 妊娠の届出時の面談等

(2) 妊娠8か月頃の面談等

(3) 出生後の面談等

(4) 面談後の情報発信、随時の相談受付等

(妊娠の届出時の面談等の対象者等)

第7条 第6条第1号の規定による面談等の対象者は、妊娠の届出をした妊婦とする。なお、可能な限り、妊婦の配偶者、パートナー及び同居家族も同席した上で面談等を実施する。

2 第6条第1号の規定による面談等は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施する。この場合であっても、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など出産までの見通しを立て、必要な支援に早期につなげるという本面談の趣旨に鑑み、できる限り早い時期に実施する。なお、妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談等を実施するものとする。

3 第6条第1号の規定による面談等は、妊娠の届出をした妊婦に対し、アンケート(妊婦の妊娠時の気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するために町長が別途定めるアンケートをいう。以下「妊娠健康管理カード」という。)への必要事項の記載を求めた上で、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービス等を確認するために実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、必要な支援サービスの利用等を案内する。

4 第6条第1号の規定による面談等は、顔の見える関係づくり等の観点から、対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合、その他町長が適当であると認める場合には、対面面談に代わり、電話その他町長が適当と認める方法により実施する。

5 妊婦は、妊娠届時に妊婦支援給付金(1回目)にかかる申請を行う。ただし、代理人が妊娠届出をされた場合は、後日妊婦と面談等の上、妊婦支援給付金(1回目)の申請を案内する。

(妊娠8か月頃の面談等の対象者等)

第8条 第6条第2号の規定による面談等の対象者は、妊娠7か月頃の妊婦に対し送付するアンケート(以下「妊娠8か月頃アンケート」という。)の回答内容により、面接等を希望する妊娠8か月頃の妊婦及び妊婦の状況等から支援が必要と町長が判断した者とする。なお、可能な限り、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。

2 第6条第2号の規定による面談等は、出産間近で産後のことを考え始める時期、かつ、就労している妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠8か月を目安とした時期に実施する。

3 第6条第2号の規定による面談等は、面談等の対象者に対し、提出のあった妊娠8か月頃アンケートの回答内容等を基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービスなどを確認するために実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、必要な支援サービスの利用等を案内する。

5 面談等を希望しない妊婦については、提出された妊娠8か月頃アンケートに記載された妊婦の状況等の情報を基に、町長が当該妊婦に支援が必要と判断した場合、面談や電話等による相談を実施し、必要な支援につなげるものとする。また、妊娠8か月頃アンケートを回答しなかった妊婦については、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じ、面談や電話等による相談を実施する。

(出生後の面談等の対象者等)

第9条 第6条第3号の規定による面談等の対象者は、産婦とする。また、可能な限り、配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。

2 第6条第3号の規定による面談等は、原則として生後2か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(産婦の居所が不明な場合や、日本国外に居住していた場合等)は、産婦に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施するものとする。なお、産婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合で、かつ、産婦が転出先市町村での面談等を希望する場合は、産婦の転出後、転出先市町村において面談等を行う。

3 第6条第3号の規定による面談等は、第7第4項の規定による実施方法に準じて実施する。

(1) 子育て支援員基本研修及び子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の利用者支援事業(基本型)

(2) 子育て支援員基本研修及び子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の地域子育て支援拠点事業

(面談等の相談記録の管理)

第11条 町長は、面談等の対象者から提出のあった妊婦健康管理カード等を含む面談等の相談記録を適切に管理する。

(関係機関との連携)

第12条 妊婦包括相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、妊婦支援給付金の支給にあたり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関と面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。

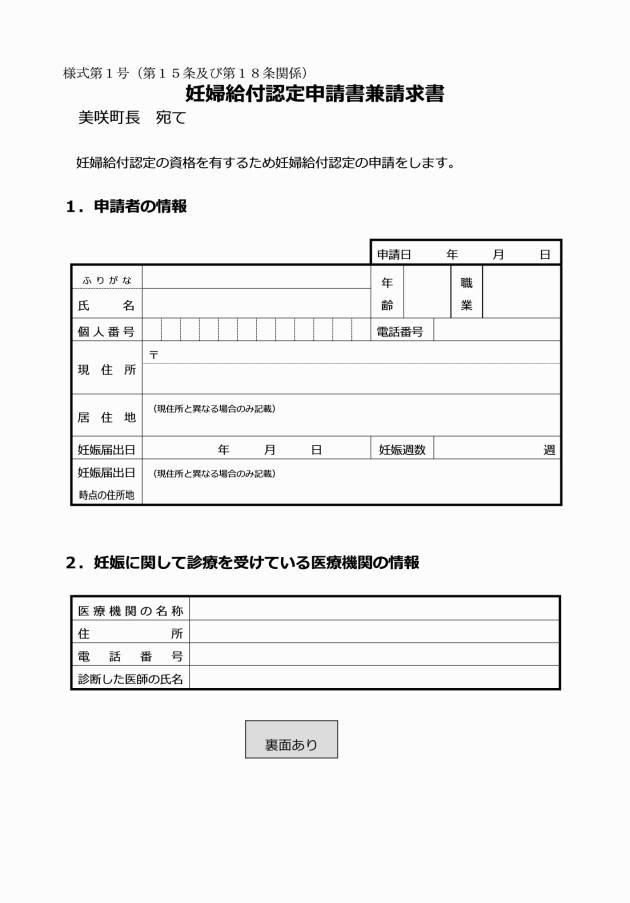

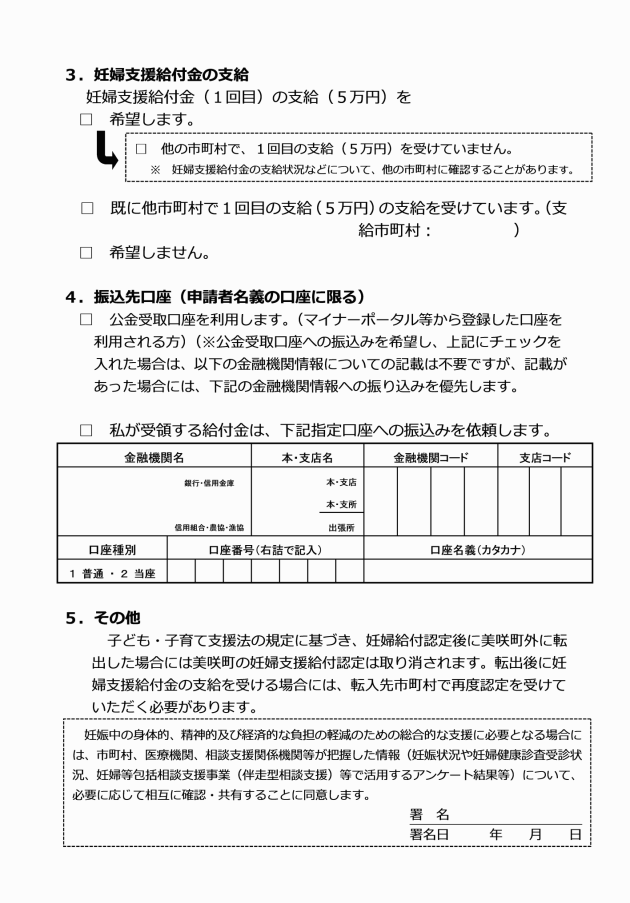

(妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者)

第13条 妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者は、妊婦給付認定申請を行う日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき町の住民基本台帳に記載されている者とする。ただし、他の市町村において給付金の支給を受けている者又は受ける予定である者は除く。

(妊婦支援給付金(1回目)の支給額)

第14条 支給対象者の妊娠1回につき、50,000円を支給する。

(1) 申請者の本人確認書類の写し

(2) 申請者名義の振込口座がわかるものの写し

2 前項の規定による支給の申請期限は、産科医療機関等を受診し、胎児の心音を確認した日から2年間とする。

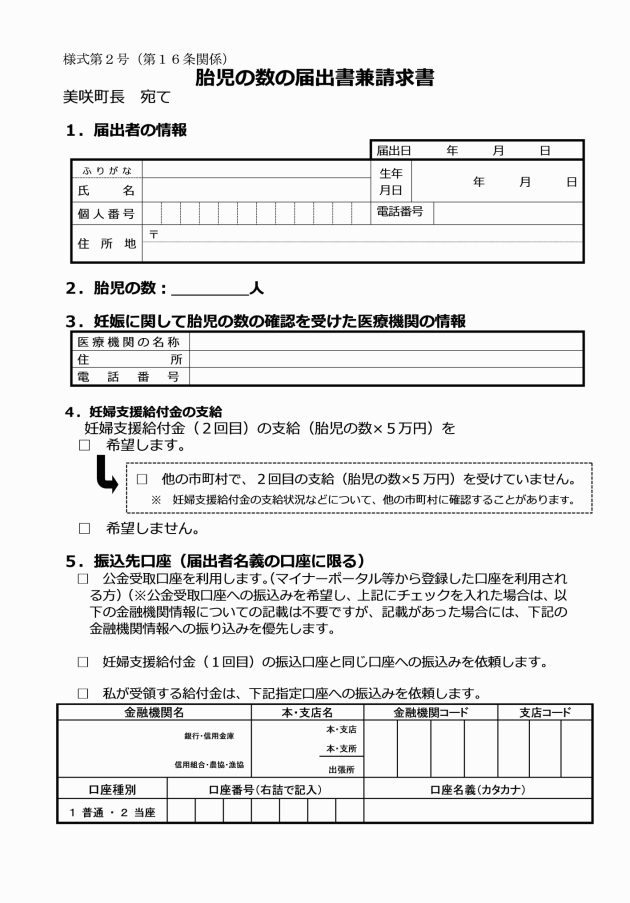

(妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者)

第16条 妊婦支援給付金(2回目)の対象者は、妊婦給付認定を受けた者であって、胎児の数の届出書兼請求書(様式第2号)を提出した者とする。

(妊婦支援給付金(2回目)の支給額)

第17条 心音を確認した胎児の数につき50,000円を支給する。

(1) 申請者の本人確認書類の写し

(2) 申請者名義の振込口座がわかるものの写し

2 前項の規定による支給の申請期限は、出産予定日の8週間前から2年間以内とする。

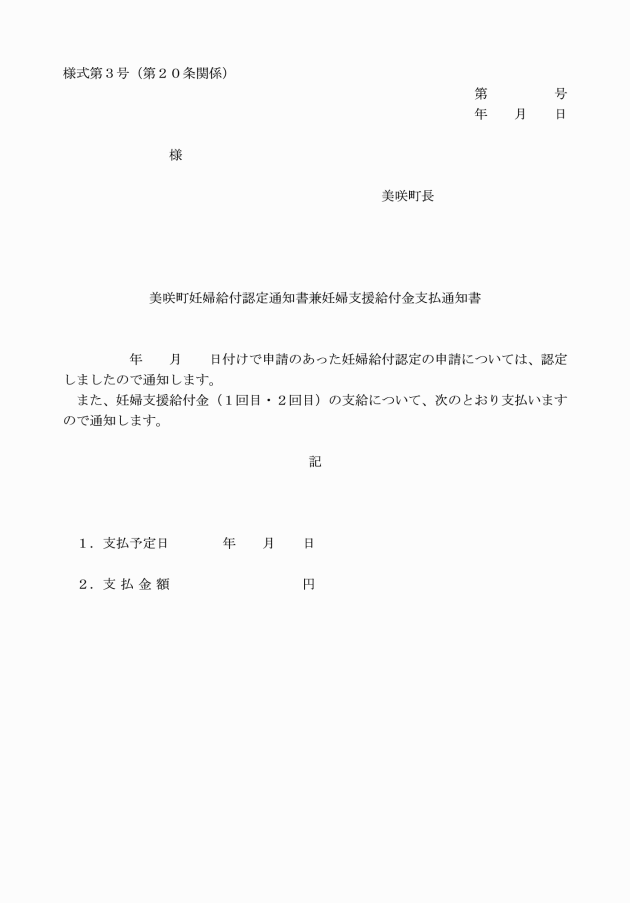

2 妊婦給付認定を行ったときは、速やかに給付金を支給する。

(不当利得の返還)

第21条 町長は、偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った妊婦支援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第22条 妊婦支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、告示の日から施行する。